1971年,一个23岁的女干部,做了一个让所有人都觉得“太傻了”的决定。

她嫁给了一个生活不能自理、智力像孩子一样的战斗英雄。

甚至,新婚第一晚,她还拿出一根布条,把自己和丈夫的腿绑在一起。

很多人都问她:“你图什么?”她却只笑笑不说话。

那么,这段婚姻背后,藏着怎样让人泪目的故事?

战斗英雄

1965年8月5日,广东汕头海域,一场突如其来的紧急集合打破了平静。

黑夜中,信号员在银幕上打出一行字:“老海,你家中有事,请速回家。”

这是舰队专属的战斗暗号,而一众海军战士瞬间心领神会,纷纷拔腿奔赴战位。

这其中,站在人群中间的麦贤得,眼中写满了某种不安的直觉。

1945年,麦贤得出生在广东省潮州市,1964年参军,之后在广东虎门沙角海军联合学校学习。

毕业后,被分配到了海军护卫艇第41大队4中队611号护卫艇上。

平日里,他最喜欢呆在机舱那个狭窄的空间里,而在那天夜里,他还像往常一样进行了一次例行检查。

“八六海战”爆发后,命令一声令下,舰队起航,目标是拦截敌方两艘正在逼近的猎潜舰,“章江号”和“剑门号”。

这两艘舰船装备先进,火力凶猛,堪称巨无霸,在它们面前,611护卫艇如同蚂蚁遇上大象。

但就是这样的悬殊对抗,中国海军没有丝毫退缩,反而更加坚定地冲入风浪之间。

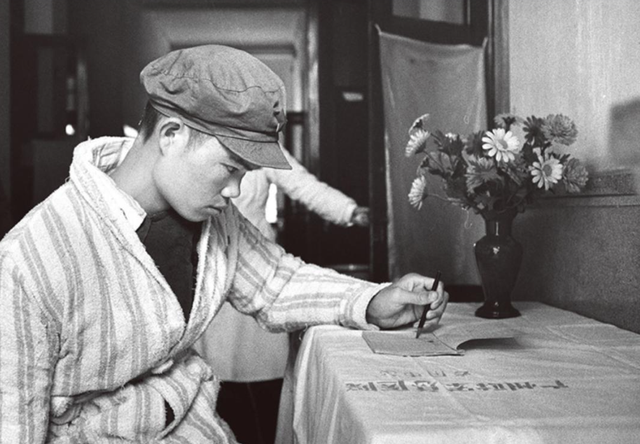

凌晨两点,海上风急浪高,麦贤得伏在机舱的控制台前,双手飞快操作,确认每一条管路是否通畅,每一个阀门是否开启。

他的每一个拧动都准确无误,突然,一阵剧烈震动传来,一发炮弹正中舰体,整艘护卫艇猛地一颤。

紧接着,一道高温弹片划破舱体,击中麦贤得的前额。

那是一道极其致命的角度,弹片像是早已算准了轨迹,穿过他右额的皮肉,一路刺入大脑,直至左侧颞叶。

他应声倒地,机舱中一片混乱,舱内的其他战士惊恐地冲上前来,试图将他抬离现场,可麦贤得却在模糊中挣扎着坐起,摇头拒绝。

他已经说不出话,只能靠手指和残存的意识向战友比划方向。

接着,在几近失明的状态下,他扶着舱壁,一步步爬向机器深处。

那里,是护卫艇的“心脏”,也是战斗继续与否的关键。

他用手摸索着螺丝的松紧,用耳贴在管道上辨别运转的音频,他甚至把自己当成一个临时支架,用肩膀顶住已经错位的波箱,用身体抵挡海水的侵袭。

铁皮轰鸣,血水滴落,每一次呼吸都刺痛着伤口,可他没停过,没退过。

三小时四十三分钟,在所有人都以为611艇即将失去动力的时候,发动机奇迹般地再度轰鸣起来。

机器重新复苏的那一刻,我军借此发起最后一次冲锋,密集炮火铺天盖地压制敌舰,“章江号”起火爆炸沉入海底,紧随其后,“剑门号”也遭遇鱼雷重创。

战斗结束那一刻,麦贤得彻底昏迷倒地。

受伤严重

当611护卫艇停靠在码头时,战士们几乎是用跑的速度,把麦贤得送进了汕头市人民医院。

值班医生看到他的第一眼,脸色就变了:“快!通知脑外科,开颅准备!”

之后,他又被送往广州军区总医院,那里聚集了华南地区最顶尖的一批神经外科专家。

四次开颅手术,近一年的时间,医生们几乎是在和死神赛跑。

他们小心翼翼地清理弹片,缝合破裂的脑组织,用有机玻璃为他修补颅骨,把从炮火中炸出的“破碎钢铁”一点点从他头颅中取出。

整个救治过程,是当时国内最复杂、最漫长的创伤修复案例之一。

为了测试药物的安全性,有医生甚至自愿试药,一些人因此口角歪斜,肌肉抽搐。

但这一切,都值了,麦贤得活了下来。

只是醒来的他,右侧身体几乎失去了活动能力,说话也变得含糊不清,脑海中原有的技能、知识,如同一场洪水过后被冲刷殆尽。

医生告诉组织:“他的智力大约只相当于十岁的儿童,未来……可能都无法正常生活。”

消息传回部队,战友们沉默了很久,有的红了眼眶,有的低声叹气。

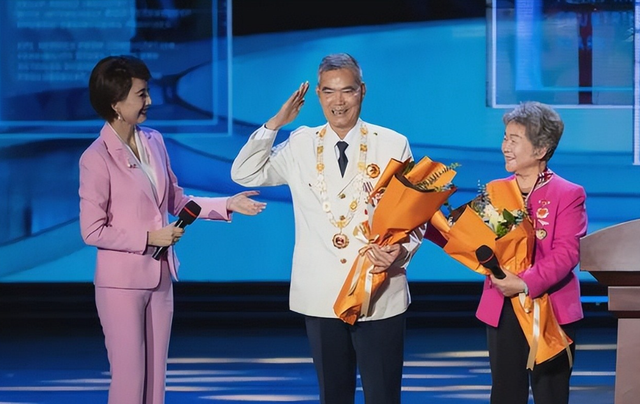

可就在所有人为他命运惋惜的时候,部队里却传来一条震撼所有人的消息,中华人民共和国国防部,授予麦贤得“战斗英雄”称号,一等功!

也因此,麦贤得出现在了全国媒体上,全国数千家单位组织学习他的事迹,数以万计的信件、锦旗、锦缎,从四面八方寄向他所在的医院。

而后,更大的荣耀到来了。

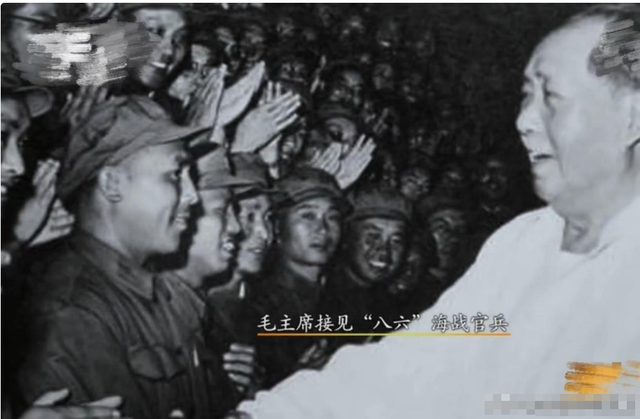

1967年,人民大会堂,毛主席亲自接见海军英模代表,麦贤得自然在其中。

然而,荣耀并不能抚平生活的艰难,从医院出来的麦贤得,回到部队疗养所,开始了漫长的恢复生活。

他不会说话,不能走路,有时夜里还会突然惊醒,指着窗外胡乱怒吼。

癫痫发作时,他四肢痉挛,口吐白沫,像一头困兽。

身边的护理人员换了一批又一批,没人能坚持太久。

因此,组织开始着手为他“安排后路”,给这个曾经的战斗英雄找一个能照顾他的对象,但现实远比想象的更残酷。

他的病历一摞比砖还厚,曾打过交道的姑娘们一听就摇头。

就在人们快要彻底放弃这个提议的时候,一名妇联干部的名字出现。

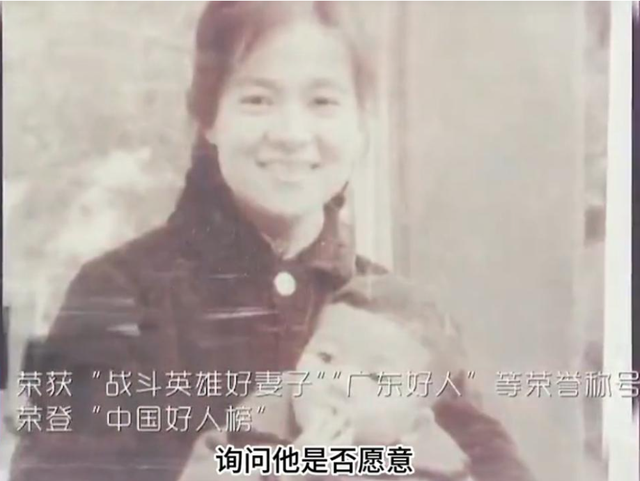

她叫李玉枝,年仅23岁,是海丰县公平公社的一名女干部。

“我愿意。”她在领导面前,眼神坚定地说出这三个字。

很多人都不理解,包括亲人,但李玉枝没有回头,她只说:“他是国家的英雄,不能连个家都没有。”

是的,在李玉枝眼里,他不是一个“废人”,而是一个曾经在黑夜中以血肉之躯守护战舰的“钢铁脊梁”。

一根布条的誓言

1971年,李玉枝和麦贤得步入婚姻。

这场婚礼,没有宾客盈门,没有鼓乐喧天,除了几位部队的领导和乡里干部,来送祝福的寥寥无几。

婚礼结束后,送客散去,而婚房内铺着一张旧竹床,旁边是药箱、痰盂、紧急呼叫铃。

麦贤得已经坐不久了,李玉枝耐心地扶着他躺下,用湿毛巾擦拭脸颊、脖颈、手掌。

她的动作温柔得像在照顾婴儿。

正当她准备就寝,一阵低沉的呻吟忽然从床上传来,她猛地转头,只见麦贤得全身抽搐,牙关紧咬,眼珠上翻......

她来不及穿鞋,赤脚冲过去按住他的肩,另一只手在床下摸索药瓶,是癫痫发作!

半个小时后,麦贤得渐渐安静下来,额头满是汗珠,而她,早已坐倒在地上,后背被汗水浸透。

那一夜,她抱着他,整整守到了天亮。

这不是一次偶然。

几乎每隔一段时间,癫痫便会不期而至,有时深夜,有时午睡之后,每次发作,他便眼神空洞,四肢乱舞,甚至会误伤她。

终于有一天夜里,当麦贤得又一次抽搐到从床上滑落,她用尽全力将他托回床上后,从抽屉里拿出一条旧布条。

那是她娘家母亲留下的旧床单角,她坐在床边,将布条的一头绑在自己小腿上,另一头牢牢系在麦贤得的腿上。

布条不长,只要他一动,她就会被拽醒。

从此以后,那根布条成了她日常生活的一部分,每个夜晚,她都重复那个动作,检查药瓶、设置闹钟、绑紧布条。

若哪天麦贤得状态不好,她就干脆不睡,在床边坐一整晚,等他稳定。

期间,她从一个青春洋溢的干部,变成了一个“专业护工”。

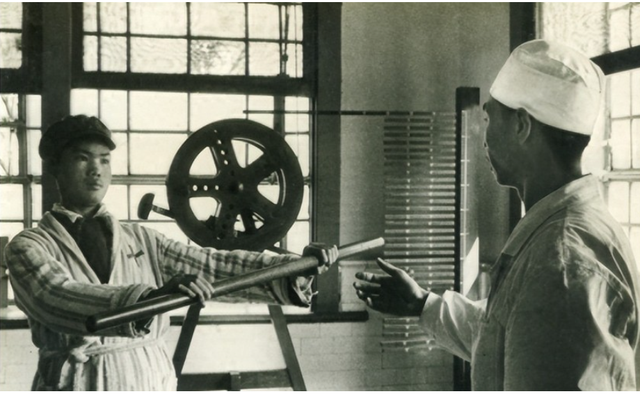

她学会了如何识别癫痫先兆,如何快速安抚抽搐症状;她掌握了康复按摩的手法,还偷偷记下医生的开药习惯,只为在药物断供时能自行判断是否替代。

邻里乡亲都说她“疯了”,说她“这是拿自己一辈子做赌注”,可她却从不辩解,也从未后悔。

英雄不倒

正是因为李玉枝十数年的细心照料,奇迹发生了,麦贤得重新站了起来。

刚结婚那几年,麦贤得除了偶尔的清醒,大多数时候不是昏睡,就是在癫痫发作的边缘游走。

他连基本的言语都无法组织,哪怕是最简单的“吃饭”“疼”这类字词,也要在反复训练中,吐字如学龄前的孩童。

李玉枝就在厨房贴满了手写卡片:“饭”“水”“我”“你”……

她一遍又一遍地指着这些字教丈夫念,哪怕他只发出模糊的音节,她也会笑着点头鼓励。

一次失败就再来一次,一天不会就一月、一年,她从不焦躁,从不退却。

于是,麦贤得开始一点点“苏醒”。

他能听懂简单的指令了,能跟着电视里的口型发出几个模糊的音节了,能缓慢地抬头看着她,然后憨憨地笑。

那一笑,李玉枝哭了。

不是因为他变好了,而是因为,她终于不再是独自面对这场战争的人,他在回来了,不是身体,而是灵魂。

不止如此,癫痫的阴影依旧存在,但随着李玉枝对饮食起居、作息规律的严格管理,麦贤得的发作频率从每日几次,变成了几月一次,甚至几年都未再出现。

他们的生活,也在一点点修复之中破土发芽。

两个孩子先后出生,一儿一女,家里虽贫,生活清苦,但李玉枝从未让苦难浸透孩子的童年。

她亲自教他们读书识字,带他们做家务,讲父亲的故事。

她也从不掩饰麦贤得的病情,从不让孩子觉得父亲是“累赘”,她教他们认同这个家庭的伤口,并从伤口里长出力量。

果然,这份坚毅被传承了下来,他们的一对儿女都很优秀。

后来,麦贤得的身体渐渐康复,语言能力和行动能力也接近常人。

他可以跟村里人聊天,可以去散步,还能帮着李玉枝洗菜、晒衣服。

可以说,从一个被医学判死刑的伤残军人,到一个可以和妻子肩并肩种菜的丈夫,这背后,是李玉枝几十年如一日的守望。

在这个日新月异的时代,人们谈爱情、讲感情,常常挂在嘴边的,是“契合”“浪漫”“自由”。

可在那个年代,有一种感情,是一根布条连起的,是一张病床边熬出的,是用一生的青春替对方撑伞的。

这段婚姻,也让世人看见了爱情最本真的模样:不问回报,不计代价,不弃不离。